I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia di Thomans Mann

Uno dei generi letterari più amati e recentemente anche più venduti è quello delle saghe familiari.

La sua attuale fortuna non indica tuttavia la sua novità. Anche nella letteratura ottocentesca e novecentesca non mancano illustri esempi di saghe familiari, partendo dal poderoso ciclo (ben venti romanzi) de I Rougon-Macquart di Émile Zola, per passare poi dai nostri Malavoglia e I viceré; nel Novecento Furore di John Steinbeck, Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcìa Marquez, La famiglia Karnoswki di Israel Joshua Singer, la saga dei Cazalet di Elizabeth Jane Howard, solo per citarne alcune.

Ma già il termine “saga” indica un appartenenza alla letteratura nordica, difatti proprio sul Baltico si ambienta la saga de I Buddenbrook, che valse nel 1929 al suo autore il premio Nobel con questa motivazione: «per il suo romanzo I Buddenbrook, in cui ha saputo cogliere, con una rara sensibilità, le difficoltà, i contrasti e le sofferenze della natura umana, e per le sue altre opere, che si distinguono per la profondità e l’originalità della sua visione del mondo» (va anche detto che di motivazioni per il Nobel a Mann, se ne possono trovare a bizzeffe). Tra gli autori di riferimento della formazione del giovane Mann, a proposito delle saghe nordiche, vi erano infatti due autori norvegesi: Jonas Lie e Alexander Kielland.

Ma si annida nei fratelli Goncourt uno stravagante ascendente nella composizione de I Buddenbrook, perché a modello di Jules e Edmond de Goncourt, Thomas Mann aveva inizialmente pensato di scrivere una saga familiare ambientata a Lubecca, che prendeva a piene mani dalla storia della famiglia Mann, proprio insieme al fratello Heinrich. Heinrich, di quattro anni maggiore di Thomas, non solo era ai tempi più noto come scrittore, ma quei quattro anni in più gli consentivano anche di avere un ricordo più vivido ed esatto di molti aneddoti familiari.

Durante la permanenza in Italia (Roma prima e poi Palestrina) i due fratelli Mann decisero di suddividere i compiti così: Heinrich avrebbe curato la parte storica e sociale del romanzo, Thomas quella psicologica e intimista.

Molte lettere alla madre e alla sorella Julia mostrano che i due fratelli andavano a caccia di notizie e informazioni sulle storie ed aneddotiche passate della famiglia Mann. Alla fine, Thomas decise di procedere da solo, ma il lavoro “d’archivio” del fratello fu un prezioso spunto per la scrittura del suo primo romanzo. Ci vollero tre anni per completare l’opera. Venne pubblicato nel 1901 e dopo un iniziale accoglienza fredda, con la ristampa economica, si vendette benissimo e restò sempre il romanzo più venduto di Mann ed uno dei maggiori successi editoriali di tutti i tempi.

Il titolo completo dell’opera è in realtà Buddenbrook Verfall einer Familie (Buddenbrook, decadenza di una famiglia); quindi il giovane Thomas mette subito in evidenza cosa vuole davvero raccontare: il tramonto, il declino non solo di una famiglia ma di una intera classe sociale.

Il romanzo racconta la storia di quattro generazioni della famiglia Buddenbrook, commercianti di Lubecca, patrizi, senatori della città anseatica e la lenta decadenza della loro impresa e della loro famiglia. Si comincia dal capostipite Johann all’epoca del quale l’impresa è già avviata da da tempo e al culmine del suo splendore. Lo conosciamo come un anziano dal volto gioviale e tondo, che gioca con la nipotina nella casa familiare appena acquistatain Mengstrasse, casa che diviene il simbolo dell’universo valoriale della famiglia.

L’edificio in Mengstrasse è il primo indizio che l’autore dà ai suoi lettori che la vicenda riguarda davvero sotto molti aspetti la sua vicenda familiare. Era lo stesso indirizzo in cui vissero i Mann dal 1840 al 1890, fin quando dopo la morte del padre di Thomas, la famiglia si trasferì a Monaco. Dal 2000 la bella casa rococò situata in Mengstrasse 4 è diventata una casa-museo dedicata ad Heinrich e Thomas Mann.

La seconda generazione dei Buddenbrook viene raccontata con maggiore attenzione: è quella di Johann figlio, detto Jean, e di sua moglie Elizabeth (Bethsy) Kröger. I due hanno quattro figli: Thomas, Christian Toni e Clara, dalle personalità molto diverse. La terza generazione è il cuore del romanzo, perché attraverso di loro vediamo svolgersi tutti gli avvenimenti della famiglia. L’ultima generazione simbolicamente è racchiusa nell’esperienza esistenziale di Hanno, amante della musica, che morirà giovanissimo.

Le varie generazioni dei Buddenbrook rappresentano le epoche della cultura tedesca: Johnann il vecchio l’Illuminismo, Jean il romanticismo, mentre la decadenza è rappresentata in due varianti, nelle due figure così diverse dei fratelli Thomas e Christian.

Come scrisse Claudio Magris nella sua introduzione all’opera (nell’edizione Garzanti), i Buddenbrook sono insieme il libro più godibile e difficile di Thomas Mann.

A differenza dei romanzi “adulti”, nei quali sono più espliciti i significati filosofici dei personaggi e delle loro azioni, I Buddenbrook presentano apparentemente un impianto romanzesco molto tradizionale, da romanzo ottocentesco, con una descrizione minuta della vita quotidiana ed un’attenzione costante verso il realismo. «È il libro della vita, della sua caducità pur così piena di senso; del suo trascorrere pieno di malinconia ma anche di grazia» (Magris).

Il romanzo si apre con un evento gioioso, un pranzo nella casa sulla Mengstrasse, a cui partecipano l’anziano console Johann Buddenbrook, la moglie Antoinette, il figlio secondogenito Johann jr., con la consorte Elizabeth Kröger ed i suoi tre figli – Thomas, Christian e Antoine, la cuginetta Klothilde, la fidata governante Ida Jungmann, i suoceri Kröger ed altri amici di famiglia.

Fin dalle prime pagine, Mann mette in scena, attraverso i dialoghi, che la difesa della solidità e della reputazione dell’azienda familiare, quindi del prestigio dei Buddenbrook, è ciò che anima e che dà forma allo spirito della famiglia.

In nome di questo prestigio, agiscono tutti i protagonisti, che si succedono nell’arco di quattro generazioni.

Per la solidità dell’azienda e la buona reputazione della famiglia, si piegano le volontà e le inclinazioni dell’individuo. Ogni Buddenbrook è l’anello di una catena e il libro di famiglia in cui il capofamiglia annota gli eventi più importanti (nascite, matrimoni, morti, acquisti di case, ecc…) è il simbolo della ferrea “filosofia della storia” dei Buddenbrook, secondo la quale la libertà del singolo deve piegarsi al bene comune (inteso come bene familiare)

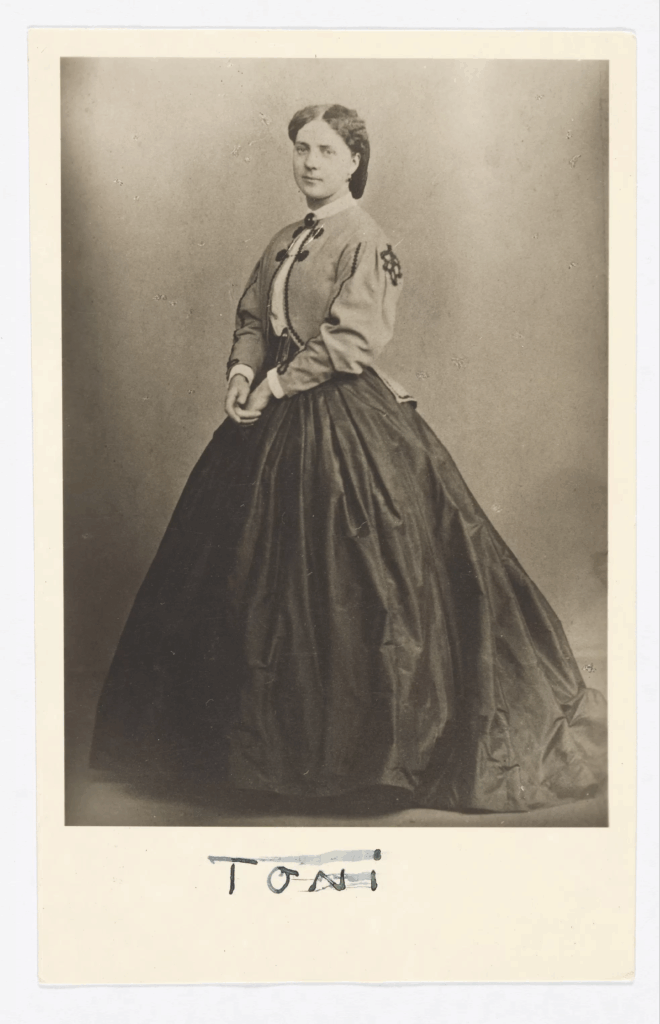

«“Come l’anello di una catena”, aveva scritto il babbo… oh, sì, sì! Proprio come anello di quella catena lei si sentiva piena d’importanza e di responsabilità… chiamata a cooperare con risoluzioni e con atti alla storia della sua famiglia!» Così dirà Tony, nel momento in cui annoterà la data del suo fidanzamento non voluto, ma poi scelto per non trasgredire alla volontà del padre.

La figura di Tony che soffoca il suo amore per Morten, un giovane studente di modeste condizioni economiche, per sposare prima un commerciante che si rivelerà poi un truffatore, e poi un uomo rozzo, da cui si separerà ugualmente, rappresenta forse la chiave nascosta del romanzo (oltre che essere uno dei personaggi più riusciti e a tratti commoventi).

Tony, che dopo avere sposato l’odiato Grünlich, scende di carrozza e va incontro al padre per chiedergli: «Sei contento di me?» è l’idea incarnata di cosa succede nel momento in cui si reprime l’eros in nome di un altro valore. Tony, nel momento in cui volta le spalle all’amore, inizia a invecchiare – a decadere – e ad essere, pur senza volerlo, concausa della decadenza della stirpe. Analogamente, e questo è un tema che tornerà in tanti scritti di Mann, una civiltà che pensa di sopprimere la forza dell’eros e del desiderio è votata al declino.

Ci si è chiesti tante volte dietro quale personaggio si annidi la fisionomia di Thomas Mann: nell’omonimo Thomas, nel reietto Christian, o forse proprio nella povera Tony?

Il rapporto tra quest’ultima e il padre, infatti, risuona del difficile rapporto che Thomas ebbe con suo padre, uomo autoritario e freddo, anch’egli – come Johann Buddenbrook – commerciante e senatore della città di Lubecca. Pur ammirando il padre per la sua efficienza e la sua determinazione, Thomas patì la svalutazione che il padre faceva della sua vocazione artistica, svalutazione che arrivò fino alla mortificazione di vedere riconosciuta quella del fratello – a cui fu concessa la libertà di studiare e formarsi come scrittore – mentrea lui vennero imposti studi e appprendistato commerciali.

L’ottimo libro Il mago di Colm Toìbin racconta in modo pregevole e affascinante le vicende biografiche di Mann, facendoci proprio cogliere quanto di esse venga poi trasposto nei Buddebrook e negli altri romanzi.

Il tema della vita e della rappresentazione della vita, che inevitabilmente tradisce l’impulso originario e l’autenticità della stessa, sono sottotraccia una delle tante tematiche di questo romanzo che sembra un romanzo della maturità artistica, ma che invece è stato scritto da un ventiseienne all’esordio.

Dopo un’iniziale difficoltà dovuta al numero delle pagine, l’editore Fischer decide di stampare una versione economica del libro, che otterrà un insperato e clamoroso successo. Non la presero bene, però, i cittadini di Lubecca, che videro nella rappresentazione di declino e nell’ironia per nulla morbida di Thomas Mann un capo d’accusa contro di loro.

In realtà Lubecca è, nella rappresentazione manniana, un microcosmo nel quale emergono tutte le contraddizioni della borghesia, la sua mentalità gretta, volta solo al profitto, e la sua ottusità nei confronti della sensibilità artistica. Ma la critica appare feroce e tragica perché Mann sa benissimo quanto lui stesso sia imbevuto di questa dicotomia tra arte e ragione, vita e rispettabilità.

I Buddenbrook allora hanno, al di là della resa di un’opera di un narratore consolidato, questa caratteristica di un romanzo d’esordio: la volontà di prendere le distanze, di fare i conti con ciò che ha nutrito lo spirito dell’autore.

Il coraggio con cui Mann, grazie anche alla distanza di visione che gli dava la vita in Italia, a narrare la morte del sistema valoriale su cui la sua generazione era cresciuta, ci fa comprendere i malumori con cui fu accolto nella sua città natale

Tuttavia nell’eleganza della forma e nel classicismo della lingua, il mondo tedesco riconobbe ben presto nel giovane scrittore di Lubecca, il cantore del destino della nazione tedesca, che poteva ben presto ambire a presentarsi come il novello Goethe.